Ambassadeurs Ntahiraja, Nyamitwe et le ministre Shingiro réunis à Bruxelles pour préparer le 7ème Sommet UA-UE, discutant de gouvernance, développement, paix et migration.

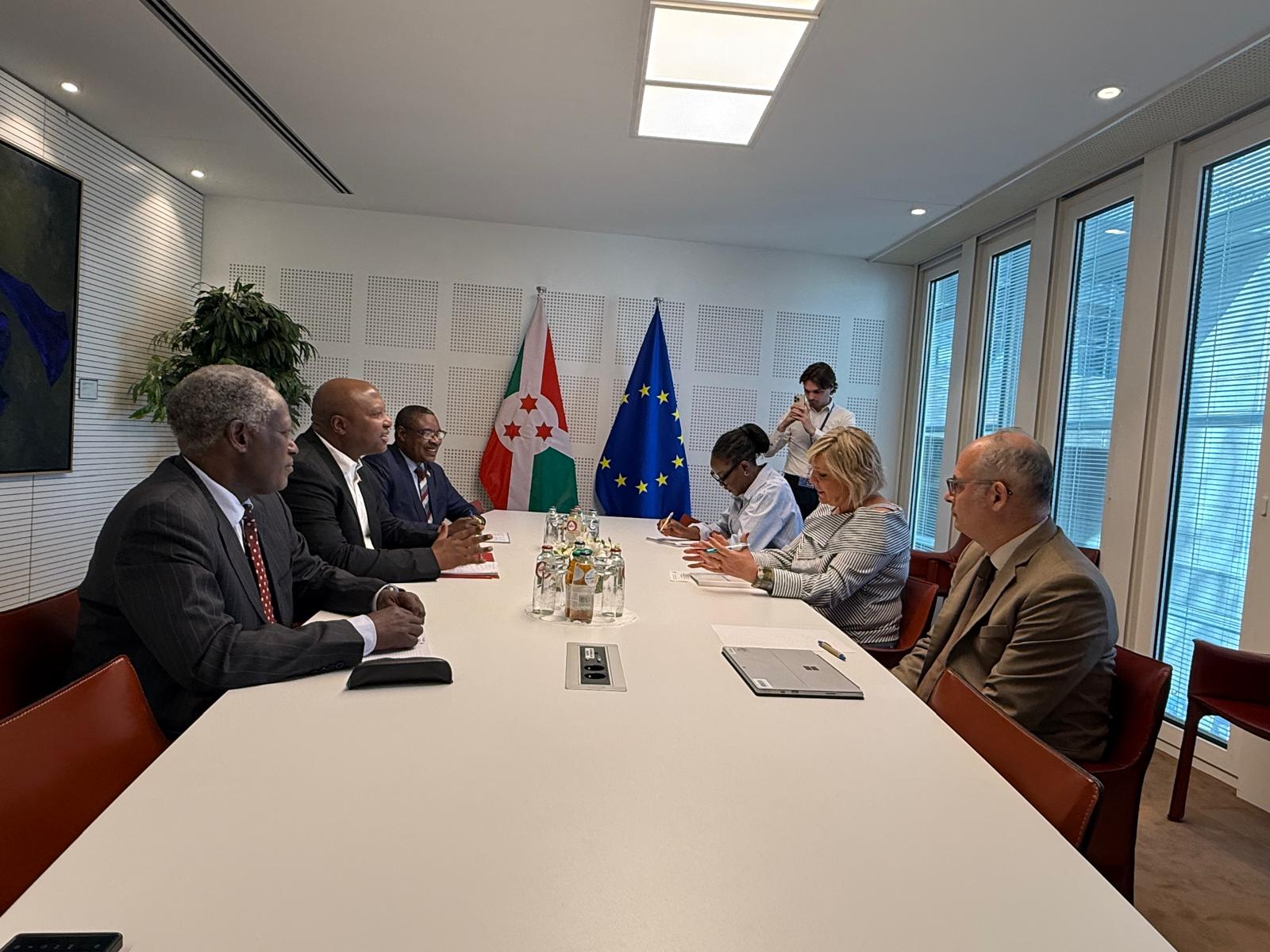

Bruxelles ( Belgique ), 25/05/2025 – Dans la capitale européenne, la diplomatie burundaise s’est présentée avec force et cohérence à l’occasion de la 3ème réunion ministérielle entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE). Trois figures diplomatiques du Burundi étaient au rendez-vous : Amb. Ntahiraja Thérence, le très apprécié Ambassadeur du Burundi en Belgique ; Nyamitwe Willy, le remarquable Ambassadeur du Burundi à l’Union Africaine ; et Amb. Shingiro Albert, l’excellent ministre burundais des affaires étrangères. Leur présence marquait une volonté claire : défendre les intérêts du Burundi dans un monde en mutation.

Tout commence dès le 17 mai, lorsque l’ambassadeur Ntahiraja participe à une rencontre stratégique avec ses homologues de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et d’Afrique centrale. Invités par l’Union européenne, ils découvrent les grandes lignes de la vision européenne sur le partenariat global, notamment le programme Global Gateway, censé renforcer les connexions mondiales au profit de l’Afrique.

Quelques jours plus tard, les 19 et 20 mai, Bruxelles accueille Nyamitwe et Shingiro. Le ministre burundais y multiplie les échanges de haut niveau, notamment avec Hilde Vautmans, co-présidente de l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, et Johan Borgstam, représentant spécial de l’UE pour la région des Grands Lacs. Au cœur des échanges : la stabilité sous-régionale et les défis géopolitiques africains.

Le 21 mai, le trio diplomatique burundais participe à la 3ème réunion ministérielle UA-UE, destinée à préparer le 7ème Sommet UA-UE, prévu plus tard dans l’année en Afrique. Ce sommet revêt une dimension symbolique forte : il marquera les 25 ans du partenariat lancé en 2000 au Caire, et sera l’occasion de réévaluer les relations euro-africaines à l’horizon 2030.

Durant cette réunion, plusieurs thèmes majeurs ont été abordés :

– La gouvernance mondiale, le rôle des Nations Unies, la paix dans des zones en crise comme l’Ukraine, la Palestine, le Soudan, la RDC ou le Sahel.

– Le développement économique, avec un focus sur l’agriculture, l’énergie, l’éducation, l’emploi et les investissements stratégiques via le Global Gateway.

– Les questions d’énergie et de climat, avec des engagements autour des énergies renouvelables, de l’accès à l’électricité en zone rurale et du financement climatique.

– La santé publique, avec un soutien renouvelé à l’Africa CDC et à l’Agence africaine des médicaments.

– La paix et la sécurité, notamment par le soutien aux missions africaines de maintien de la paix.

– Et enfin, la migration et la mobilité, envisagées comme des opportunités de développement mutuel si bien encadrées.

Dans cette dynamique, l’UE et l’UA ont réaffirmé leur engagement pour les droits humains, la démocratie, l’éducation, la culture, la lutte contre les flux financiers illicites, et le soutien à la jeunesse et aux sociétés civiles. Le thème de l’année 2025 pour l’UA — « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine via les réparations » — a aussi été mis en avant.

Les diplomates burundais ont ensuite assisté à l’ouverture de la 119ème session du Conseil des ministres de l’OEACP, une organisation intergouvernementale regroupant 79 États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, historiquement liée à l’UE mais appelée à se réinventer dans un monde désormais multipolaire.

Dans ce contexte à Bruxelles, le Burundi avance avec lucidité. Cette participation à cette échange UE-UA n’est pas anodine. Derrière la diplomatie formelle se cache une mémoire historique douloureuse, liée, en Afrique, à l’esclavage, à la colonisation, et, particulièrement pour le Burundi, à la destruction de l’État traditionnel Ingoma y’Uburundi [1]. Ancien état millénaire, Ingoma a été démantelé à la suite des agressions coloniales du Vatican, de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Belgique et des USA. Le tambour sacré Karyenda, symbole de souveraineté, a été réduit au silence au profit d’un État néocolonial – une dictature militaire – imposé en 1966. La République du Burundi est née dans le sang, avec le régicide du Mwami Ntare Ndizeye en 1972, suivi du génocide contre les Hutu du Burundi [2] dont la destruction du système socio-économique indigène, l’Ubumu. Depuis lors, l’État burundais évolue entre résilience et contradictions, oscillant entre un État néocolonial – une démocratie – ( 1992, Démocratisation de l’Afrique par la France en guerre contre les USA en Afrique ) , marquée par des élections régulières depuis 2005, et une mémoire collective en guerre contre l’héritage néocolonial, en guerre contre la “Croix” et la “Bannière” ( Vatican, France, Angleterre, Allemagne, Belgique, USA) [3].

L’Union européenne (UE), créée après 1945 par les USA, est une organisation internationale régionale — une union politique, juridique et économique — rassemblant 27 pays européens (dont l’Allemagne, la Belgique, la France et l’Italie). Le Vatican, bien qu’enclavé dans la ville de Rome, n’est pas membre de l’UE, car il s’agit d’une monarchie théocratique européenne indépendante, héritière spirituelle de l’Empire romain. N’étant pas un État, l’UE n’est pas souveraine : elle ne dispose que de compétences dérivées, limitées aux domaines que les États membres lui ont transférés par traité. Ce sont donc les États membres qui conservent leur souveraineté. Tous les anciens grands états coloniaux européens ( Portugal, Espagne, France, Angleterre, Hollande (Pays-Bas), Italie, Belgique, Allemagne ) sont membres de l’UE ( exception du Vatican ). Ce qui pose un problème pour l’Afrique vis à vis de la coopération avec l’UE autour de cette histoire douloureuse, faite de crimes contre l’Humanité et de génocide que sont l’Esclavage et la Traite négrière, et la Colonisation ( conférence de Berlin : 1884-1885).

De son côté, autrefois appelée Organisation de l’unité africaine (OUA), fondée en 1963, cette organisation panafricaine a traversé de nombreuses mutations. Accusée d’être devenue néocoloniale après l’élimination de plusieurs leaders africains indépendantistes et panafricanistes (Rwagasore, Lumumba, Kwame Nkrumah, Sankara etc. ), elle a été transformée en Union africaine (UA) en 2002. Cette refondation visait à affirmer une plus grande autonomie politique, sécuritaire (avec notamment la création projetée de la Force africaine en attente – African Standby Fore ASF ) et socio-économique, dans une volonté de sortir du néocolonialisme et de parvenir à un financement essentiellement africain de l’organisation. Ce projet d’une UA forte et souveraine fut porté par Mandela, et surtout Mouammar Kadhafi, dont l’assassinat en 2011, par des puissances étrangères dont la France et les USA, a marqué un tournant. Aujourd’hui, l’UA est perçue comme ayant glissé vers un modèle néocolonial néolibéral, dépendant encore largement de financements extérieurs. Parmi les principaux bailleurs non africains figurent l’Union européenne (principal contributeur extérieur via le Fonds européen de développement, l’instrument NDICI – Global Europe, ou le Fonds européen pour la paix – financement d’opérations africaines de paix – ), les Nations Unies (PNUD, OMS, FAO, UNICEF, UNHCR, etc.), les États-Unis (via l’USAID et le Département d’État – pour les questions de sécurité et gouvernance – ), la Chine (à travers le Forum sur la coopération sino-africaine – FOCAC – ou des investissements bilatéraux), ainsi que l’Allemagne, la France, le Japon, le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni, sans oublier diverses fondations privées (Fondation Gates, Open Society Foundations) et institutions financières internationales (Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement – BAD). Ce financement extérieur soulève de fortes préoccupations quant à l’indépendance réelle de l’UA. L’UA demeure aujourd’hui une organisation politique continentale regroupant 55 États africains, dont le Burundi.

Aujourd’hui, le Burundi à travers sa diplomatie, tout en participant aux mécanismes institutionnels africains et internationaux, ne perd pas de vue l’objectif de justice historique, ni celui de reconquête d’une souveraineté africaine réelle. À Bruxelles, le message était clair : les Barundi n’ont pas oublié les douleurs du passé, ni les luttes inachevées. Dans le nouveau monde multipolaire avec les USA de TRUMP, BRICS+, AES, etc., ils comptent bien faire entendre leur voix, fidèles à leur histoire et à leur mentalité du tambour sacré.

Références :

[1] Nahimana Karolero Pascal, Histoire du Burundi : Les grandes dates de l’histoire des Barundi et de l’État millénaire africain – Ingoma y’Uburundi, Bruxelles, Génération Afrique, 2024.

[2] Kubwayo Félix, La lente reconnaissance du génocide de 1972 contre les Hutu du Burundi: Les faits et l’exécution du génocide par le pouvoir de Micombero, Bruxelles, 2025.

[3] Baranyanka Charles, Le Burundi face à la Croix et à la Bannière, Bruxelles, 2015

DAM, NY, AGNEWS, https://burundi-agnews.org, Dimanche 25 mai 2025 | Photo : Ntahiraja Thérence, MAEBDI, Shingiro Albert.